Il Guercino nella società centese del suo tempo

Intervento dalla Giornata di Studi Guerciniani, Cento - 1991

Salvaguardare Lustrola e farne rivivere la memoria

Questa piccola pubblicazione ruota prevalentemente su una casa – torre del Cinquecento, sul suo fondatore e la sua famiglia.

Il Fantasma di Montechiaro

Natale 1736: un fantasma si manifesta a Montechiaro. Un autorevole cronista cittadino e la sua narrazione.

Le pietre raccontano. La grande storia di un piccolo edificio di Lustrola

Gli Zanini. Origine ed evoluzione di una famiglia lustrolano capugnanese.

Arturo Palmieri e l'"Archivio per lo studio delle tradizioni popolari" di Giuseppe Pitré

Il presente testo, pubblicato su “Al Sas. Progetto 10 righe” n.9 (2004), pp.13-30, e n. 11 (2005), pp.133-153), riproduce la relazione tenuta a Riola il 19 giugno 1994, in occasione del colloquio "Arturo Palmieri e la Montagna Bolognese".

Comunità di Granaglione - 1547

Millecinquecentoquarantasette, indizione quinta, 5 settembre, al tempo di papa Paolo III (Alessandro Farnese)

Regesto di rogiti dei Lenzi ed Evangelisti di Lustrola (1747 – 1805) in possesso di Guia e Salvatore Sutera

Questo regesto trae occasione dal restauro della torre cinquecentesca costruita dal notaio Giulio Zanini e delle annesse case già dei Biffoni, pervenute quindi ai Lenzi del ramo di Andrea di Giovanni, detto Giochetto

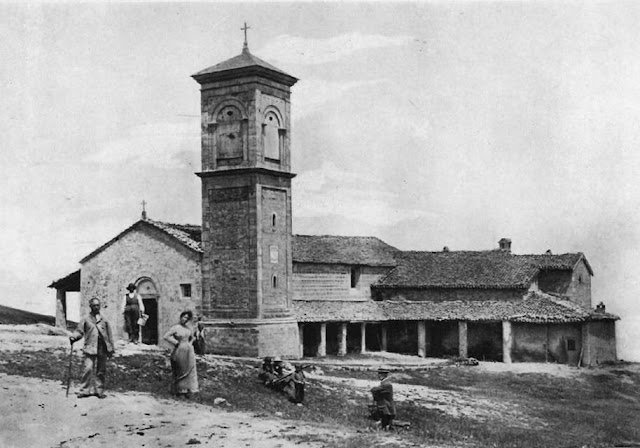

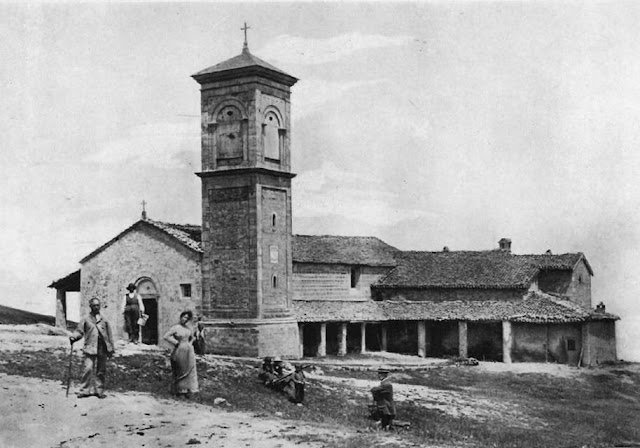

Il santuario di Montovolo: verso il restauro storiografico

Forse i tempi sono maturi per una riconsacrazione di Montovolo. Riconsacrazione alla divinità?... alla terra... al popolo? Forse hanno sempre coinciso.

Ambienti naturali e società umane lungo il corso del Reno, quadri originari ed evoluzione storica

Un ripensamento attuale della storia e dei problemi del Reno può ora forse procedere all'inverso, dalla foce e dalle valli comacchiesi, dalle saline verso le cime appenniniche delle sorgenti. Non manca chi, e noi siamo tra quelli, sogna la possibilità anche di un ripristino storico-ambientale, ad esempio di tratti consistenti di costa o di parte consistente delle valli comacchiesi.

L'età delle riforme

Il secolo dei Lumi si apre a Bologna in una situazione inquieta e problematica.

Il sistema delle acque

La pianura bolognese, come la Padana di cui fa parte, è il prodotto delle alluvioni millenarie operate dai fiumi nelle loro mutazioni, prima naturali, poi, in stretto rapporto al variare delle tecnologie, anche per effetto degli interventi umani. Certe caratteristiche dell'ambiente, strettamente connesse alle acque, sono risultate determinanti per I'evoluzione storica: ad esempio la continuità degli insediamenti costieri lagunari (Spina, Aquileia, Ravenna, Comacchio, Venezia, ecc.) o, all'interno, di quelli della fascia pedemontana che determinano il sorgere delle città allo sbocco delle valli fluviali che sono anche vie privilegiate di penetrazione transappenninica.

Storia della Chiesa di Bologna: ordini religiosi in età moderna

I monasteri benedettini ed i conventi mendicanti nella prima età moderna, i monasteri femminili, i collegi di chierici regolari, i monasteri e i conventi comitatini, la soppressione della Compagnia di Gesù, gli ordini regolari e la cultura, le soppressioni rivoluzionaria, napoleonica e postunitaria e la rinascita.

La crisi del '600 europeo, la guerra di Castro e la battaglia di S. Pietro in Casale

Il 13 agosto dell'anno 1649 la Storia si trovò, forse per caso, nel territorio di S. Pietro in Casale. Trecentosessantun anni dopo l'unico evento di rilevanza non provinciale legato al nome del nostro Comune, è stato ritrovato, e non solo per caso, il quadro che tale accadimento, un '"fatto d'arme", rappresenta.

Il carnevale di Bologna ovvero il trionfo della scienza galileiana sulla scienza cavalleresca

... Altra diversa narrativa del fatto succeduto nel carnevale dell'anno 1719 nel giorno di S. Apollonia nella Strada di Sanagozza in occasione che correvasi, com'era costume in tal dì, da cavalli barberi ad un pallio intorno la morte del conte Girolamo del marchese Achille Grassi.

Le aree chiave della bonifica bolognese

... Le aree chiave che sono state delineate giocarono, come si è visto, un ruolo mutevole nei diversi periodi rispetto alla bonifica generale. Nel '600 al centro del dibattito fu soprattutto l'area inferiore di Reno dato che le acque investirono soprattutto la Sanmartina e le più recenti bonifiche cinquecentesche e le soluzioni teoriche furono incentrate soprattutto sulla reinalveazione in Primaro-Volano e in Po Grande (linee Corsini-Capponi eINassini-Guglielmihi).

Appunti per una rilettura storico-politica delle vicende idrauliche del Primaro e del Reno e delle bonifiche nell'età del governo pontificio

... La regolazione delle acque fu veramente il problema centrale che ne condizionò l'aspetto fisico, le vocazioni agricole e protoindustriali, l'assetto della proprietà, lo sviluppo demografico e il tenore di vita delle popolazioni, Il nodo venne drammaticamente al pettine, in modo particolare, nei secoli XVII e XVIII, quando il disordine idraulico e le conseguenti inondazioni si scontrarono con una più imperiosa necessità di salvare e di estendere i terreni coltivabili, usando quei mezzi che la tecnica idraulica aveva approntato da secoli e andava via via perfezionando.

Conservazione e innovazione nell'assistenza bolognese del Settecento

Il sistema assistenziale bolognese era da secoli, e specificamente dal secondo '500, piuttosto esteso e qualificato sicché non presentò nel XVIII secolo innovazioni di rilievo. I numerosissimi ospedali per pellegrini e infermi, gli orfanotrofi sorti nel medioevo per iniziativa delle altrettanto numerose confraternite avevano conosciuto per tempo, soprattutto tra la metà del '400 e la metà del '500, un significativo processo di concentrazione, razionalizzazione e specializzazione, in gran parte sottolineato anche dall'emergere di congregazioni direttive quasi affatto separate dalle confraternite originarie e piuttosto rappresentative degli equilibri politici e socio-economici, dei diversi ceti che avevano voce attiva nella vita cittadina.

Il maresciallo Gianluca Pallavicini (Genova 1697 - Bologna 1773)

Il maresciallo Gianluca Pallavicini (Genova 1697 - Bologna 1773). Erede politico-militare del principe Eugenio, protagonista

dell'età dei lumi, fautore dell'equilibrio europeo e precursore dell'unità d'Italia liberale.

Carta delle vocazioni agrarie della pianura bolognese desunta dal Catasto Boncompagni (1789-86)

Il tema del catasto Boncompagni, proclamato con chirografo pontificio del 25 ottobre 1780, entrò cospicuamente nella storiografia economica venticinque anni fa per merito di Renato Zangheri che lo ha poi ripreso in più di una occasione negli anni seguenti .....

Ser Giulio di Corsino Zanini (Lustrola c. 1540 - Lizzano 1585). Un notaio, le sue torri, i suoi rogiti, le sue comunità e la sua gente

Prime indagini sulla vita socio - economica, il costume, le istituzioni, la pietà e la devianza nell'alto Appenino bolognese del Rinascimento. Sintesi e sommario dei rogiti dei Lenzi di Lustrola (1747 - 1805). Prime considerazioni su alcune famiglie trattate nei rogiti.

Proprietari, affittuari, agronomi a Bologna. Le origini settecentesche della società agraria

PEstratto da "Fra studio, politica ed economia: la società agraria dalle origini all'età giolittiana", Atti del 6° Convegno - Bologna, 13-15 dicembre 1990.

La Madonna di San Luca e i polacchi

A richiamare la frequenza e profondità dei rapporti tra la società bolognese e la Polonia basta ricordare che il santuario della Madonna di San Luca, santuario del popolo ed in passato della "nazione" bolognese ....

Bologna, i Grabiński e le legioni polacche

La continuità dei rapporti tra Italia e Polonia è ormai oggetto di innumerevoli studi, nel cui contesto il ruolo di Bologna e della sua università è ormai noto. Questo contributo non potrà perciò apportare che alcuni elementi di precisazione marginale. L'attenzione si concentrerà sugli anni del tardo illuminismo ....

Storia di Cento: il volto della città

Il volto della città: il catasto urbano del 1752. Alla metà del '700, quando in parallelo al catasto rurale fu realizzato anche un preciso catasto urbano, Cento non era più un borgo rurale ma una "terra" consolidata e popolosa che si avviava anzi a conseguire il riconoscimento di città.

Per una storia di Cento in età moderna

Cento non è solo uno dei tanti piccoli centri della bassa padana, dotati di larga autonomia amministrativa, ma appunto una città con un suo territorio, con una sua specifica tradizione culturale, una sua specifica tradizione artistica.

L'equilibrio della terra e delle acque. Territorio, economia e agricoltura in età moderna

Il territorio centese in età moderna costituisce un'area geografica, politico amministrativa, agronomica, antropologica ben individuata, di transizione tra Ferrarese, Bolognese e Bassa modenese.

L'evoluzione socio-patrimoniale di una famiglia centese nel '500-'600

Un ramo della famiglia Fabri e l'acquisizione fortunosa del suo patrimonio al monastero bolognese di santa Margherita.

Le bolle pontificie relative all'Università di Bologna dal 1450 al 1800 con particolare riferimento a Benedetto XIV

Il rapporto tra Università e Chiesa fu probabilmente più debole in età moderna, quando Bologna passò sotto il dominio della Chiesa, che in età medievale, quando era comune autonomo o solo periodicamente o latamente soggetto. La Chiesa infatti non eliminò o non riuscì ad eliminare la specifica autonomia della città, all'interno della quale l'Università godeva da tempo di sue specifiche autonome..

Bibliografia del Professor Alojzi Sajkowski (1952 – 1990)

Bibliografia del Professor Alojzi Sajkowski (1952 – 1990), a cura di Ewa Lechniak e Barbara Judkowiak.

Popolazione e società in un'area dell'alto Appennino bolognese

Gli storici della montagna bolognese hanno solitamente utilizzato in senso generico i termini di comunità e di famiglia, potremmo dire anche di parrocchia e di chiesa, senza riflettere sufficientemente sulle diverse strutture che sottendono nelle diverse epoche.

Le case torre, la loro funzione e le famiglie che l'abitarono

L'immagine prevalente della montagna bolognese del passato, specie dell'età moderna, è quella di una società abbastanza uniforme e povera, di cui si percepiscono per lo più solo determinati aspetti della cultura materiale o della religiosità, quasi in una dimensione del tutto folklorica.

Estimi di Capugnano: 1306 - 1485

Capugnano, insediamento in una comunità montana dal XIII a XVII secolo (parte prima) - Questo studio fa parte di una più ampia ricerca della comunità montana, nei suoi vari aspetti, dall'ambiente alle produzioni, dalla cultura materiale alle vicende demografiche, dalla dinamica sociale alla variazione della pietà religiosa, ai conflitti interni, ecc.

Estimi di Capugnano: 1451 - 1475

Capugnano, insediamento in una comunità montana dal XIII a XVII secolo (parte seconda) - Questo studio fa parte di una più ampia ricerca della comunità montana, nei suoi vari aspetti, dall'ambiente alle produzioni, dalla cultura materiale alle vicende demografiche, dalla dinamica sociale alla variazione della pietà religiosa, ai conflitti interni, ecc.

Il processo Lenzi - Santini

L'OMICIDIO DI MARCO DI PACE SANTINI AL SAMBUCEDRO DEI BOSCHI DI GRANAGLIONE (1694), LA CONDANNA (1708), LA CONTINUATA LATITANZA E LA GRAZIA (1717) DI LORENZO DI GIOVANNI LENZI.

Una insignificante vicenda privata o drammatiche lotte intestine alla comunità di Granaglione ed all'Alto Reno in un periodo di totale riequilibrio politico - religioso - sociale e di costume della società europea?

Quanto vale una donna? Un uxoricidio a Casa Nasci

A.S.B., ARCHIVIO DEL TORRONE, Sante Tentoni, rub. 7410, fasc. 11 Boschi di Granaglione 1693. Pro curia Turroni Bononiae contra Iustum filium Petri de Vangelistis de suprascripta villa virum d. Peregrinae. Super homicidio commisso in personam Peregrinae Nasci ictu archibusiatae. Cond. in pena vitae.

Scene di vita quotidiana a Granaglione e dintorni dai registri del Torrone

Una serie di denunce e qualche processo relativo a Granaglione e dintorni, fatti e avvenimenti piuttosto marginali ma che contribuiscono a chiarire il clima e la vita quotidiana del XVII secolo.

Famiglie nobiliari e potere nella Bologna settecentesca

Uno degli errori più frequenti e persistenti nella storiografia bolognese dell'età moderna in generale e del '700 in particolare, come si può ricavare anche da molte tesi di laurea, è stato ed è quello di considerare il patriziato ed il senato dei «Quaranta» (ossia 50) Riformatori dello Stato di Libertà come un blocco socio-culturale e politico omogeneo, detentore ed arbitro esclusivo del potere politico ed economico cittadino che sarebbe stato orientato in senso strettamente conservatore, chiuso nei privilegi della casta nobiliare dell'antico regime, un regime che, pertanto, sarebbe stato travolto solo dall'esterno per l'improvviso irrompere della rivoluzione borghese grazie all'arrivo dei francesi. Questa visione appare però ben poco convincente ad un'analisi reale e circostanziata.

Tra cavalle e affari di donne nell'applicazione del Concilio Tridentino

Tra cavalle e affari di donne nell'applicazione del concilio tridentino: l'uccisione di Giovanni Zanini e le sventure di Venturino di Galeazzo Melini (Luccaiola, 1iata.

Una casa-osteria porrettana a torre del Seicento

Vita quotidiana e cultura materiale.

Il Crocifisso di Porretta

Indagine sulla committenza e sul sistema devozionale originano.

I Polacchi a Bologna, 2° Corpo Polacco in Emilia Romagna

La campagna dei polacchi in Italia avvenne in un contesto di crescente orgoglio, ma anche di continuata, drammatica disperazione .... ma che sul suolo italiano riacquistava pieno significato l'inno nazionale, nato, in circostanze per molti versi analoghe, proprio centocinquant'anni prima, tra Bologna e Reggio.

Mezzolara, una tenuta e una comunità tra il XVI e il XIX secolo

Premesse di lungo periodo dell'agricoltura bolognese. La formazione delle tenute Bentivoglio Manzoli-Odorici e Bentivoglio a Bagnarola e a Mezzolara e la loro gestione nel Settecento.

CHIESA, FAMIGLIA, ROBA, ONORE, PASSIONI E FAIDE A GRANAGLIONE NEL CINQUECENTO

PARTE I, questo studio fa parte di una serie intitolata "Per una storia del banditismo montano nel Cinquecento"

L'inasprimento delle lotte faziose e la battaglia di Vergato (25-27 ottobre 1582) - (II Parte)

PARTE II, questo studio fa parte di una serie intitolata "Per una storia del banditismo montano nel Cinquecento"

L'acuirsi delle faide tra Mellini e Zanini e la ripetuta invasione dei Bagni della Porretta - (Parte III)

PARTE III, questo studio fa parte di una serie intitolata "Per una storia del banditismo montano nel Cinquecento"

I Fronzaroli di Rocca Corneta e la reazione ghibellina al predominio dei Menzani e dei Tanari (Parte - IV.4)

PARTE IV.4, questo studio fa parte di una serie intitolata "Per una storia del banditismo montano nel Cinquecento"

La reazione delle popolazioni e dei Ranuzzi all'invasione di Porretta e l'isolamento dei guelfi. L'assedio ghibellino e la strage della pieve di Lizzano - (Parte IV.5)

PARTE IV.5, questo studio fa parte di una serie intitolata "Per una storia del banditismo montano nel Cinquecento"

Momenti del banditismo nel Belvedere. Don Gherardo di Bella Tanari - (Parte IV.1)

PARTE IV.1, questo studio fa parte di una serie intitolata "Per una storia del banditismo montano nel Cinquecento"

Microcriminalità e violenze mafiose nel Belvedere del '500 - (Parte IV.3)

PARTE IV.3, questo studio fa parte di una serie intitolata "Per una storia del banditismo montano nel Cinquecento"

Monte Acuto 1580-85: le guerre dei poveri - (Parte IV.2)

PARTE IV.2, questo studio fa parte di una serie intitolata "Per una storia del banditismo montano nel Cinquecento"

I Tanari e la Comunità di Belvedere: dallo Stabilimento della Larvata "Signoria" al recupero delle libertà (1525-1602) - (Parte V)

PARTE IV.2, questo studio fa parte di una serie intitolata "Per una storia del banditismo montano nel Cinquecento"

La reazione dei conti Ranuzzi all'invasione di Porretta e la controffensiva ghibellina nell'Alto Reno: l'assedio e la strage della Pieve di Lizzano (5 febberaio 1585) - (Parte VI.12

PARTE VI.12, questo studio fa parte di una serie intitolata "Per una storia del banditismo montano nel Cinquecento"

L'avvento di Sisto V, la legazione del card. Salviati e l'avvio della repressione antibanditesca. - (Parte VI.13)

PARTE VI.13, questo studio fa parte di una serie intitolata "Per una storia del banditismo montano nel Cinquecento"

L'uccisione di don Pirro Zanini alla Pieve delle Capanne (5 settembre 1585) - (Parte VI.14)

PARTE VI.14, questo studio fa parte di una serie intitolata "Per una storia del banditismo montano nel Cinquecento"

L'uccisione e la decapitazione di Raffaele "il Gallo" Mellini (8 settembre 1586) - (Parte VI.15)

PARTE VI.15, questo studio fa parte di una serie intitolata "Per una storia del banditismo montano nel Cinquecento"

Il Cardinal Paleotti e la ristrutturazione ecclesiastica dell'alto Reno - (Parte VI.16)

PARTE VI.16, questo studio fa parte di una serie intitolata "Per una storia del banditismo montano nel Cinquecento"

Le trasformazioni delle strutture familiari e comunitarie e la ripresa del potere "popolare" - (Parte VI.17)

PARTE VI.17, questo studio fa parte di una serie intitolata "Per una storia del banditismo montano nel Cinquecento"

Per un'analisi dì lungo periodo della proprietà e dell'agricoltura zolese. La tenutina delle Donzelle e di Villa Edvige e la sua evoluzìone storico-produttiva.

La circostanza della acquisizione da parte del comune di Zola di villa Edvige nella tenuta delle Donzelle e la sua ideata destinazione a centro di studi della storia delle ville ci invoglia a tentare una prima analisi del territorio e della proprietà zolese, nelle trasformazioni tra la fine del `700 e l'età rivoluzionario - napoleonica, per procedere poi ad un più preciso approfondimento dell'evoluzione della tenuta delle Donzelle nella fase in cui fece parte del vastissimo patrimonio fondiario dei padri olivetani di S. Michele in Bosco e quindi, dopo la nazionalizzazione rivoluzionaria, entrò a far parte della nuova proprietà borghese dei Pancaldi e poi dei Giusti.

Comunità e Parrocchia nell'area Appenninica in Età Moderna.

Parlare in breve delle forme tradizionali di aggregazione popolare nella montagna-collina emiliano-romagnola (anche a limitare il discorso a pochi elementi come la comunità e la parrocchia) non è semplice perché, se esistono elementi strutturali uniformanti la cultura appenninica (l'ambiente, una certa unità di cultura materiale e spirituale, l'alimentazione, ecc.), esistono anche tra le diverse aree differenze profonde. Nel piacentino e nel parmense il peso della grande feudalità è rilevante e quasi non conosce fratture dall'età medioevale alla rivoluzione: i castelli conservano anche in età moderna gran parte della loro importanza strategica e sono spesso al centro di veri piccoli stati consolidati dalla tradizione ghibellina e dalla rilevanza dei feudi imperiali liguri a cui li collegano le strade che dalla Lombardia e dalla Padania scendono verso Genova e Sarzana.

Identità storica e vocazioni del territorio bolognese.

Per l'età moderna certamente. Bologna è una grande città di tipo europeo, internazionale, sia dal punto di vista demografico, sia dal punto di vista produttivo. E' assolutamente una delle città trainanti sul piano europeo nella prima rivoluzione industriale, in epoca tardo medievale-primo rinascimentale e quindi su questa base raggiunge anche un controllo del territorio che almeno in area emiliana non ha confronti con le altre città. Però anche nel caso bolognese questa compattezza è il risultato di un processo storico piuttosto prolungato che lascia tracce profonde anche sull'età contemporanea.

La Madonna di San Luca a Bologna - Valori simbolici del santuario e del portico nel contesto politico-culturale bolognese del Sei-Settecento.

Il culto cittadino della Madonna di S. Luca si era delineato assai gradatamente, anche per l'acquisizione duecentesca del monastero collinare alla religione domenicana e poi per la discesa trecentesca delle monache nel convento urbano di S. Mattia, fino al 1433 quando, per iniziativa di Graziolo Accarisi, primo elaboratore della leggenda, erano iniziati i trasporti cittadini dell'antica immagine. Significativamente però era stato solo sotto la consolidata signoria di Giovanni II Bentivoglio, nel 1476, che il culto della B.V. di S. Luca era entrato organicamente nella liturgia cittadina in connessione ai tridui delle rogazioni minori, cominciando a configurarsi, per tale fatto, come specifico culto "nazionale" bolognese Poco dopo, nel 1481, anche la chiesa ebbe i primi significativi ampliamenti. D'altra parte lo sviluppo del culto santuariale mariano si delinea quasi ovunque appunto solo a partire dalla seconda metà del Quattrocento. Agli inizi del Cinquecento il culto patronale cittadino della B.V. di S. Luca era ormai ben definito tanto che lo stesso Giulio II, conquistando la città, come non mancò di confermare la "nazionalità" dei benefici ecclesiastici bolognesi, non mancò di rendergli omaggio, connotando la liturgia "lucana" delle rogazioni bolognesi e il monastero di S. Mattia di particolari indulgenze, in continuità con quelle che pontefici, legati e vescovi già avevano concesso a partire da Nicolò IV. ...

La chiesa di Bologna e l'Europa durante l'arcivescovado del Cardinal Vincenzo Malvezzi.

Se si eccettuano alcuni panegirici in occasione della morte, fatti da personalità religiose di tutto rilievo e assai laudativi, non si può certo dire che la letteratura sull' arcivescovado del card. Vincenzo Malvezzi sia numerosa e di rilievo' e ciò in particolare contrasto con la letteratura sul suo predecessore Prospero Lambertini-Benedetto XIV che è abbondante e generalmente encomiastica, anche se spesso molto aneddotica e poco incisiva dei problemi religiosi e politico-economici o socio-culturali che coinvolsero la società e la chiesa bolognesi del periodo

Economia e riforme a Bologna nell'età di Benedetto XIV.

Il lunghissimo conclave da cui uscì Benedetto XIV è indicativo delle difficoltà in cui si dibatteva il pontificato. Si è spiegata questa lunghezza coi condizionamenti esteri nell'imminenza della ripresa bellica per la successione austriaca ma l'accordo non poteva essere raggiunto che su un papa neutrale e quasi di necessità, per la posizione dello stato pontificio, moderatamente filoborbonico.

Per una storia del territorio e delle strutture del comune di S. Lazzaro nell'età moderna (secoli XV - XVIII)

Il comune attuale di S.Lazzaro è costruzione rivoluzionario-napoleonica mantenuta dalla Restaurazione e consolidata dall'unità d'Italia. Per una storia di questo territorio nell'età moderna molti elementi debbono essere radicalmente ripensati, a partire appunto dall'idea di comunità che di norma si origina intorno alla parrocchia e con essa mantiene una sostanziale simbiosi, anche se progressivamente indebolita dal processo di specializzazione delle strutture ecclesiastiche e civili centrali, dal loro tendenziale processo di separazione nel momento gerarchico e governativo.

Giuseppe Marconi tra privato e pubblico.

Agente minghettiano nel regno di Napoli e a Roma nella prospettiva dell'unità d'Italia e della spedizione dei Mille? Considerazioni di metodo e ipotesi di lavoro Nel 2009 ricorrerà il centenario della concessione del premio Nobel a Guglielmo Marconi.

Le partecipanze emiliane, tra mito, evoluzione storica e produttività agraria

Chi abbia familiarità con la letteratura sulle partecipanze e le comunità partecipanti sa che, non infrequentemente, essa è nata da studiosi locali che con le partecipanze avevano un profondo, originario legame: penso, ad esempio, al Forni, al Simoni, al Diozzi.

La leggenda medievale Acazio di Montovolo. Un probabile caso di propaganda ideologica antifedericiana nella Bologna del Duecento

Nel 1982, in occasione dei restauri agli affreschi quattrocenteschi della chiesa di S. Maria della Consolazione di Montovolo da parte della Sovrintendenza ai Beni artistici e storici e della Sovrintendenza ai Beni ambientali ed architettonici, fui coinvolto in una ricerca sul più antico ed importante Santuario della Montagna bolognese che era stato storicamente, con altre chiese e con numerosi e frazionati appezzamenti di una vasta zona circostante, diretta dipendenza del capitolo della Cattedrale di S. Pietro.

Casalecchio: Dai Comuni-parrocchia medioevali e moderni al Comune rivoluzionario-napoleonico. Linee evolutive di un territorio e di una società

Come nella quasi totalità dei casi, il Comune moderno di Casalecchio, è il frutto delle ristrutturazioni politico-amministrative dell'età rivoluzionario-napo-leonica che di norma aggregarono un certo numero degli antichi e più piccoli Comuni, di norma nati e cresciuti organicamente insieme alle relative parrocchie e, non di rado, con sedi ed archivi presso le parrocchie stesse, nelle canoniche, e con arenghi sui sagrati o anche, almeno fino al Concilio di Trento, all'interno delle stesse chiese.

La Comunità di Capugnano e le Chiese di S. Michele di Capugnano e S. Maria di Castelluccio

La Comunità di Capugnano e le Chiese di S. Michele di Capugnano e S. Maria di Castelluccio. Strutture ecclesiastiche, vita religiosa e vita civile in una comunità dell'alto reno in età moderna.

Giovan Battista di Giovan Antonio Lenzi (1593 – 1673), cittadino e mercante serico bolognese dalla grande crisi alla ripresa del secondo Seicento

Giovan Battista di Giovan Antonio Lenzi mercante serico del Seicento bolognese e la sua eredità.

luglio 18, 2018

luglio 18, 2018

Alfeo Giacomelli

Alfeo Giacomelli